SKSのマッドガード「Bluemels(ブルーメルス)」の取り付けにやや手間取ったので、導入を検討している方向けに、その時に感じたことを振り返りながらインストールのコツなどをご紹介します。

SKS Bluemelsは価格・性能・入手性のバランスが良いマッドガードの定番品のひとつで、筆者が選んだのは700 x 38-47に対応する幅55mmの「BLUEMELS BASIC 11815」というモデルです(参考:SKS USAのサイトでの製品ページ。バリエーションがいろいろあります)。

まずは仮組み

まず全体を仮組みします。下の写真では見えないのですが、ナットがはまっているのは筒状のボルトで、そのボルトの穴にステイ(ストラット)を通します。この筒状のボルトが仮組み状態では外れやすく、落として行方不明になりやすいので要注意です。作業中はバイクの下に大きめのシートを敷いておくと、紛失を防げると思います。このボルトの予備は全く同梱されていません。

フロントフォーク・エンドへの取り付けは特に難しいところはありませんでした。

ディスクブレーキ側が問題になる場合はありそうです。筆者のこのブレーキはポストマウントタイプのTRP HY/RDなのですが、ステイが少し当たっています。ブレーキにもステイにもギリで支障はなかったのでこのまま使っています(ステイを少しだけ伸ばし、湾曲させて左右のセンターを取った)。フラットマウントのキャリパーならこういう問題は出にくいだろうと思います。

ブレーキキャリパーとの干渉部位を前から見たところです。アクチュエーション・アームの動作には影響がなく、この自転車の場合は「本当にギリでOK」なクリアランスでした。もし大きく当たってしまう場合はエンドとストラットの間にワッシャー類を噛ませると回避できるでしょう。

フォーク上部との接続部です。説明書によるとここではワッシャーは使用しないようなのですが、現物を見てボルトと金具のあいだに「面」が必要であるように思えたら、自分の判断で自由に追加したほうが良いと思います。

次はリアを見ましょう(リアホイールはフェンダー取り付け時に外す必要があります)。エンド部の取り付けは特に難しいところはありません(これは本当にバイクによります。ちなみにTOPEAK SUPER TOURIST DXというラックと併用しています)。

リアフェンダーの上部です。黒いプラのブラケットをフェンダーにカポッとはめて、好きな位置にスライドさせる仕組みです。

シートステイの裏側から見たところ。付属のボルトがこの自転車では長すぎて、付属のナットがどうやってもこれ以上奥まで入っていってくれませんでした。

工具箱から手持ちの少し短めのボルトを探し出して使いました。なお取り付け作業には下のようなタイプのレンチが必要になります(主に8mm)。使用頻度がかなり高いのでラチェットタイプのほうが作業効率は良いと思います。

ステイの余りを切断する

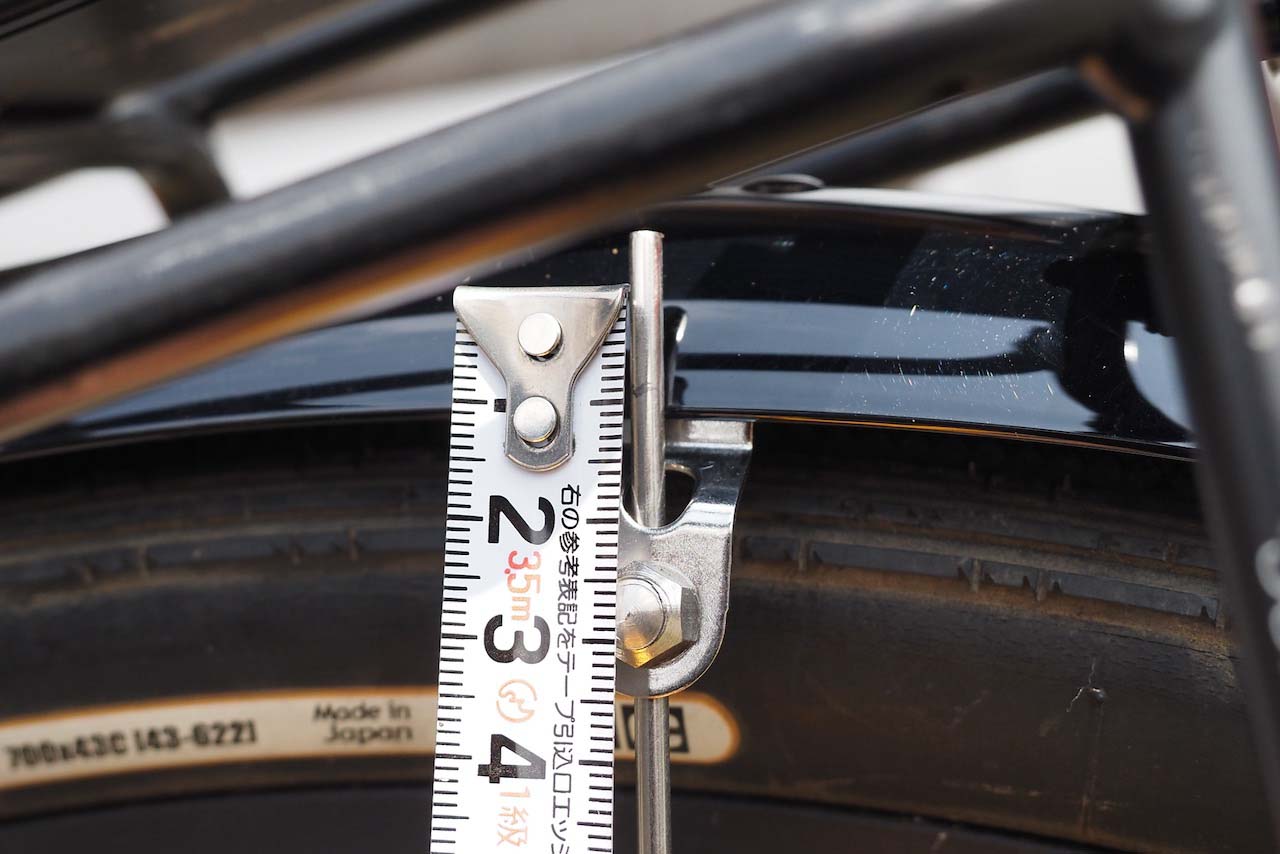

仮組みして全体のバランス(センターが取れているかどうか等)やタイヤとのクリアランスをチェックし終えたら(公式にはタイヤとの間に約1.5cmの隙間を確保する)、各種ボルト類の本締めに入ります。しかしその前に、ステイ(ストラット)が穴から飛び出しすぎた部分をカットする必要があります。穴の出口から1cmくらいのところでカットするように、と説明書にはあります。

このステイは金ノコでカットすると指示されていたのですが、どうやっても無理 でした。写真のPark Toolのハックソー(金ノコブレード)は大きすぎるので切れなくても仕方ないのですが、ハンディサイズの金ノコでも ほんっとうに全然切れません でした。この余った突起の切断、これがSKSブルーメルスの取り付けにあたっての最大の難関となるでしょう。

これ、みんなどうやってカットしているんだろう… 私は結局、MCCのハンディカッター「ミゼットカッタスペシャル(型番MCS0020・写真下)」を使うことでうまくカットできました。これは2mmまでの硬鋼線にも対応できる強力なやつです。ストラットは刃先にギリギリ収まるかどうかの太さだったので、これでも余裕というわけではなかったのですが、作業的には「まずまずアリな力加減」でクリアできました(でも両手で握らないといけなかった)。

しかしこのハンディカッターでの切断では「切断された端がどこか全然わからないところにものすごい勢いで飛んでいってしまう」ので注意が必要です。近くに誰かがいると、目に当たったりして危険です。また屋外作業の場合、破片を回収することは不可能なのでこの作業は屋内ガレージなどでやったほうが良さそうです。DIYが苦手な方にはハードルが高い作業かもしれません。

さて、ステイの余りを切断し終えたら、先端をヤスリで均します。ここは後で付属のラバーキャップで覆うことになります。

なおステイを切断するためには、ボルトを緩めてステイをあらかじめ抜いておく必要があります(抜かないで作業する方法もあるかもしれませんが、私にとっては作業性が悪く、結局は外して作業したほうが早かった)。これが本当に面倒。仮組み・マーキング・ボルト緩める・抜く・切断・入れる・ボルト締める… と「難しい作業」というより「手数の多い作業」が続きます。

この切断と再インストール作業、8回やるんです。8回ですよ。

ラバーキャップを被せる

ステイが穴から突き出たところにはラバーキャップを被せるのですが、突起部が1cm以上あると引っ掛けられない仕組みになっています(無理に伸ばそうとすると千切れます)。このラバーはもう少しだけ伸縮性があったら良かったのにと思います。

ステイの先端にかぶせて、反対側をボルトの頭にひっかけます。このためステイの余剰分はきっちり1cm前後に収めないといけないのです!! (1.5cmや2cmだと絶対に無理)。

まあステイの余りを切断せずにそのままにしておいたり、ラバーで覆わなかったりするといつか大怪我をするかどうかは不明ですが(大丈夫そうには思えるけれど)、やはりきちんと仕上げたほうが気持ち良いです。

難しいというより手数が多い

というわけでSKS BLUEMELS BASIC・型番11815。ゴロゴロ砕石のグラベルを30km/hで下り続けてもガタガタとノイズが出るわけでもなく、緩みも特に出ておらず、使いはじめたばかりの現在では大きい問題は出ていないのですが、インストールにはとにかく手間取りました。

作業が複雑で難しい、というのではなく、丁寧で根気良い作業が要求される、という感じです。取り付け手順だけ見ると、あまり効率的なシステムではないなぁと思いました。しかしフルフェンダーでこの太さのタイヤに対応していて入手性も良く値段もお手頃、という製品はなかなか他にはありません。

あと私の場合は「MCCのミゼットカッタスペシャル」がなかったら、匙を投げていたかもしれません。海外掲示板を眺めていても、SKS BLUEMELSはユーザーが多く評価も悪くはないのですが、取り付け(フィッティング)ハードウェアについては度々不満の声を見かけていました。なるほどこういうことか、と思いました。導入を予定されている方のご参考になれば幸いです。